2024年の夏、人生で初めてメンズフィジークの舞台に立つことを決意しました。

5月〜8月の3か月間は増量期として体重を約5kg増やし、胸や肩回りの厚みを実感できました。

👉[増量期の記事はこちら]

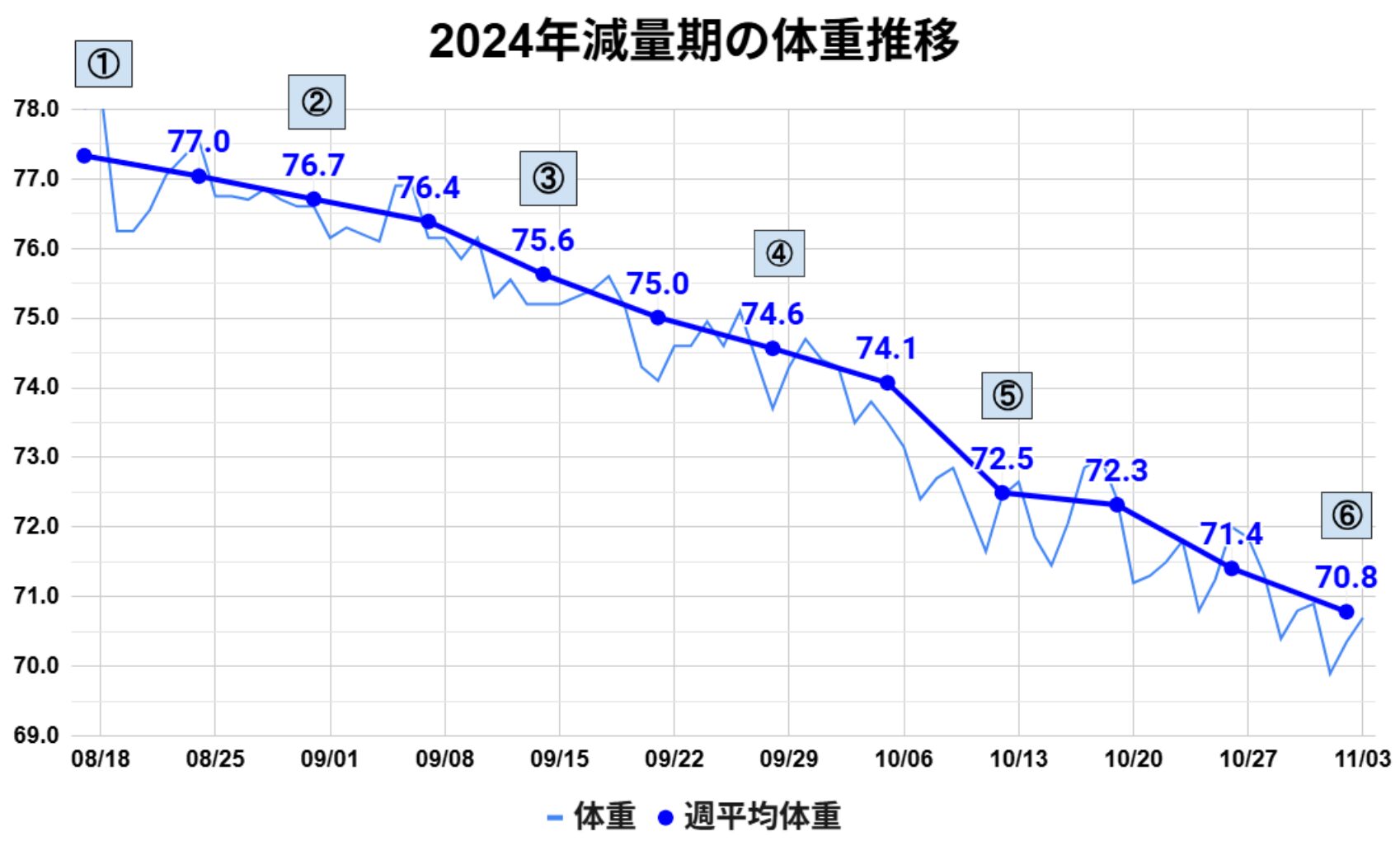

その後、8月18日から減量を開始し、11月2日までの約2ヶ月半で8kgの減量に成功しました。

この記事では、その体重推移や具体的な食事内容を公開します。

これから減量を考えている方や、ダイエットに挑戦したい方にとってリアルな参考になれば嬉しいです。

この記事を書いた人↓

大会に挑戦しようと思ったきっかけ

私はダイエットの延長で筋トレを始め、気づけば自宅で10年ほど継続していました。

次第に周囲から「大会には出場しないの?」と聞かれることも増えてきた頃、友人に誘われてFWJの大会を観戦する機会がありました。

そこで目にしたのは、華やかなステージと、颯爽とポージングを決める選手たちの姿。

その瞬間、私は「自分もあの舞台に立ってみたい!」と強く心を動かされました。

私はもともとスポーツが大好きで、学生時代は負けず嫌いな性格から競技に全力を注いでいました。

しかし大人になってからは、全力で競い合う場に身を置くことがなくなり、どこか物足りなさを感じていたのです。

「せっかく鍛えているのなら、目標や評価が欲しい!」

「自分がどこまで戦えるのか試してみたい!」

その思いが、大会挑戦を決意するきっかけになりました。

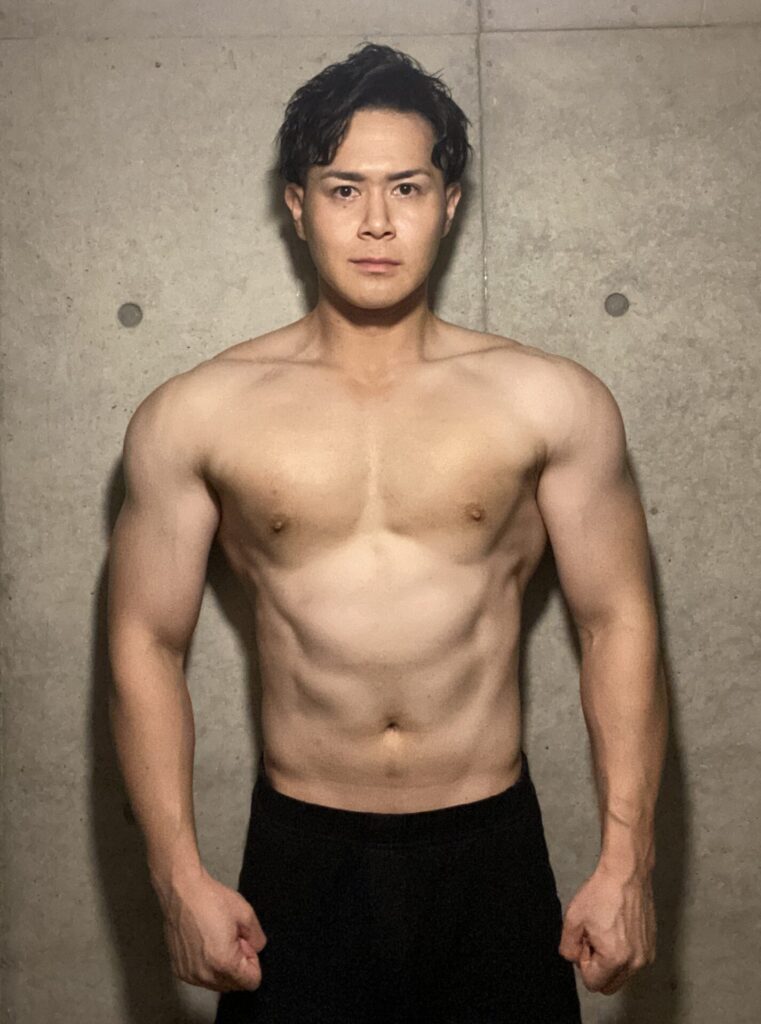

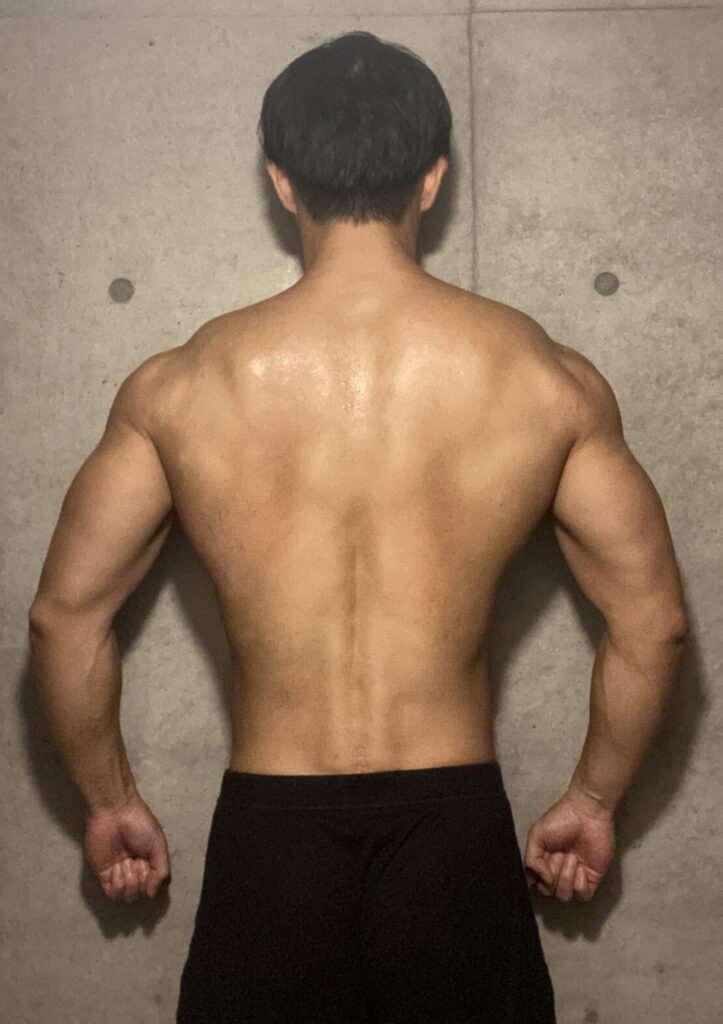

減量開始時点の身体

★2024年8月19日時点

身長:171cm

体重:78.0kg

筋トレ:週3~5回エニタイムで筋トレ

3か月の増量を終え、脂肪も乗っていますが胸や肩回りの厚みが増えています。

参考にした書籍

大会出場に向けて肉体改造に取り組むにあたり、パーソナルトレーナーに指導を受けることも検討しました。

しかし、まずは自分の力でどこまで成果を出せるか試してみたかったため、独学で学ぶことにしました。

もともとYouTubeで筋トレ動画を見るのが好きだったこともあり、そこで紹介されていた書籍を購入して活用しました。

- 肉体改造のピラミッド(栄養編)

- 筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

肉体改造のピラミッド(栄養編)

この本では「食事管理の優先順位」を体系的に学べます。

サプリメントよりもカロリー収支のコントロールが重要であることや、三大栄養素のバランスをどう整えるかが分かりやすく解説されています。

私もこの本を参考にして、三大栄養素の摂取量とカロリー収支を計算し、推奨される増量ペースに沿って体重を増やすことができました。

筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

こちらは筋肉の名前や働き、可動域を図解付きで学べる本です。

胸や背中などの大きな筋肉はもちろん、普段意識しづらい小さな筋肉まで紹介されており、

「どの種目がどの筋肉に効いているのか」を理解するのに役立ちます。

トレーニング効果を高めたい人や、フォームを見直したい人にとって役に立つ内容です。

増量期の体重推移と体型の変化

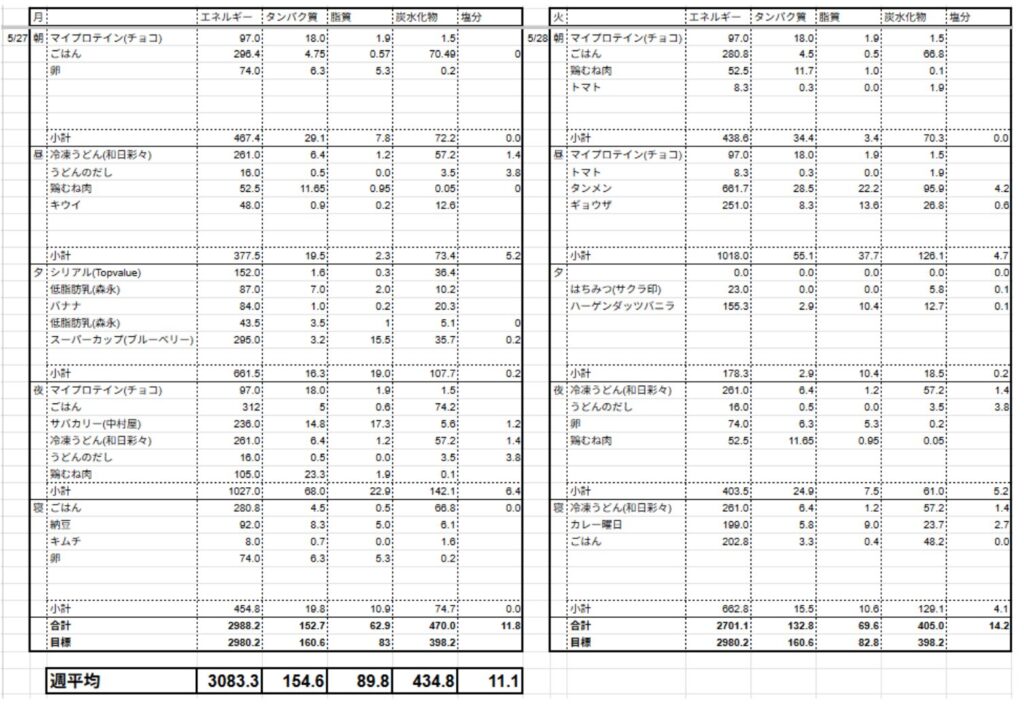

日々の体重は水分や食事量で上下するため、日ごとに見るとブレがあります。

しかし、週平均で見ることで“本当に体重が減っているのか”が分かるようになります。

① 開始時(8月18日/78.0kg)

3か月の増量を終え、脂肪がしっかり乗った状態です。

② 2週間経過(8月31日/週平均76.7kg|-1.3kg)

各栄養素の週平均摂取量

2,550kcal / P:160g / F:55g / C:350g

大きな見た目の変化はありませんが、週平均体重は1.3kg減少しました。

③ 1か月経過(9月14日/75.6kg|-2.4kg)

各栄養素の週平均摂取量

2,300kcal / P:170g / F:50g / C:320g

減量ペースを上げるため、目標カロリーを引き下げました。

炭水化物を摂りすぎてしまう傾向があり、ここが反省点です。

④ 1か月半経過(9月28日/74.6kg|-3.4kg)

各栄養素の週平均摂取量

2,200kcal / P:175g / F:45g / C:280g

腹筋のラインが少しずつ明確になってきました。

目標としている減量ペースより遅れていたため、この時期から寝起きの有酸素運動を取り入れています。

⑤ 2か月経過(10月12日/72.5kg|-5.5kg)

各栄養素の週平均摂取量

2,100kcal / P:170g / F:35g / C:290g

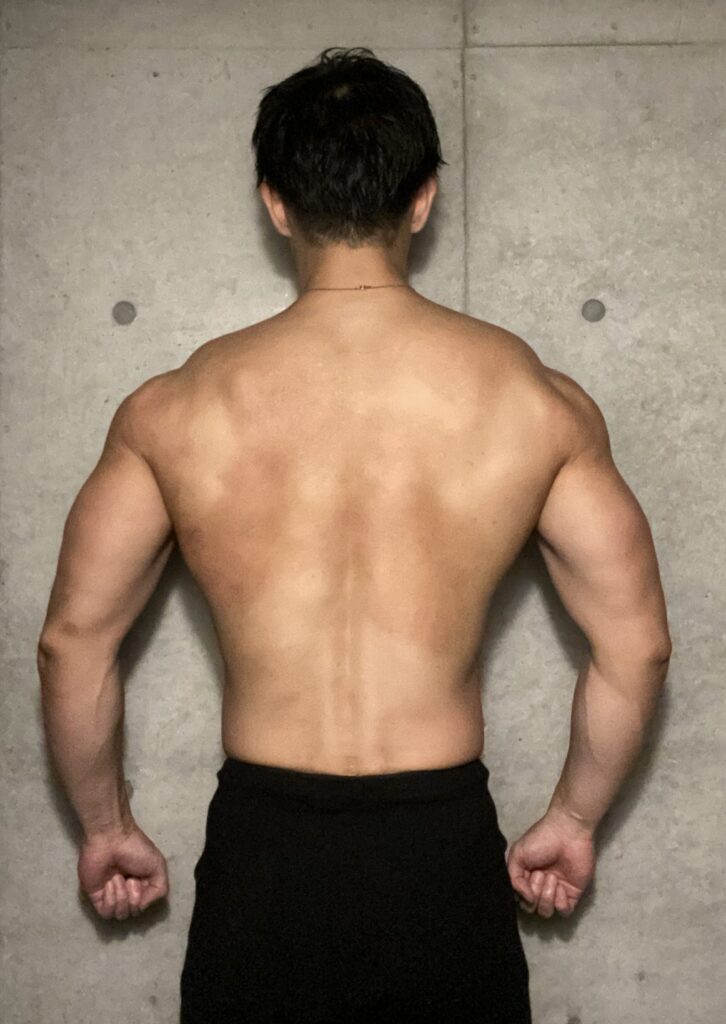

腹筋が更に明確になり、背中の脊柱起立筋も見えるようになりました。

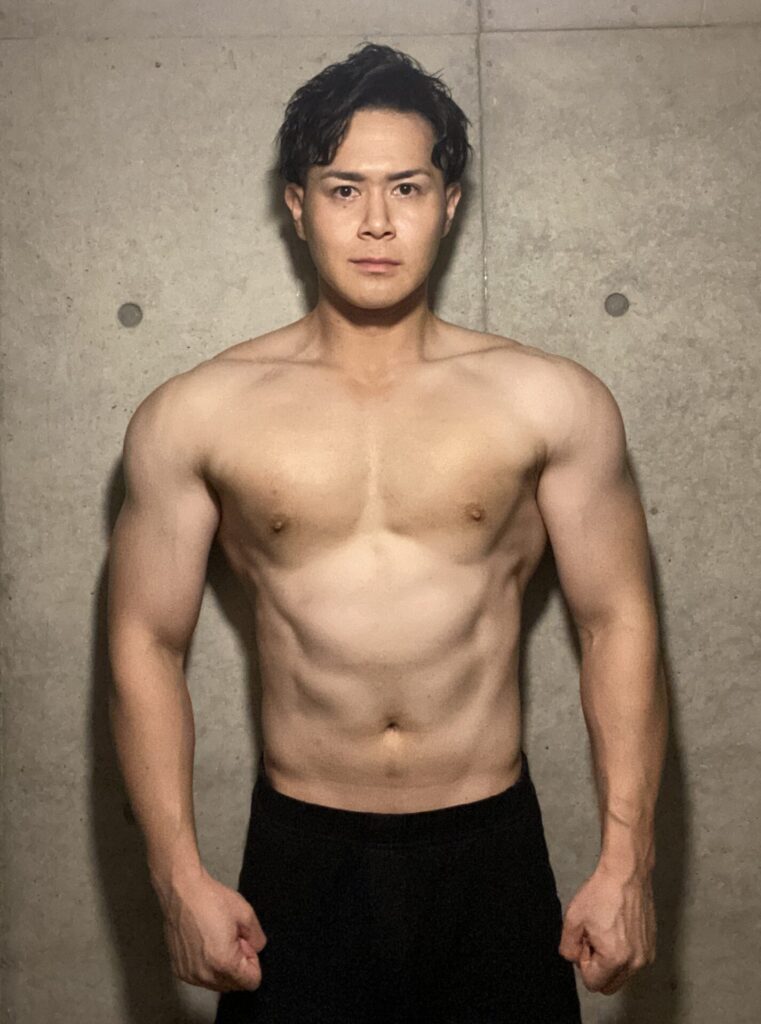

⑥ 2か月半経過(11月2日/週平均70.8kg|-7.2kg)

減量期の最終段階。最終日の体重は69.9kgまで落ちました。

摂取カロリー及び三大栄養素の目標値

- 摂取カロリー :2,500kcal→2,300kcal→2,100kcal

- タンパク質(P) :160g

- 脂質(F) :50g→40g

- 炭水化物(C) :350g→300g→250g

これらの数値は、書籍 『肉体改造のピラミッド(栄養編)』 を参考に、私自身のメンテナンスカロリーを算出し、最適な減量ペースに合わせて設定しました。

減量が進むにつれて、体重の減少ペースが落ちて停滞することもありました。

そのたびに炭水化物の摂取量を約50g減らすことで、停滞を打破していました。

大事なことは「1日単位」で必ず守るというよりも、1週間の平均値を目標に近づけることです。

食べ過ぎた日の翌日はごはんの量を減らして調整し、1週間のトータルで数値を管理することで「毎日きっちりやらなきゃ」というプレッシャーが減りました。

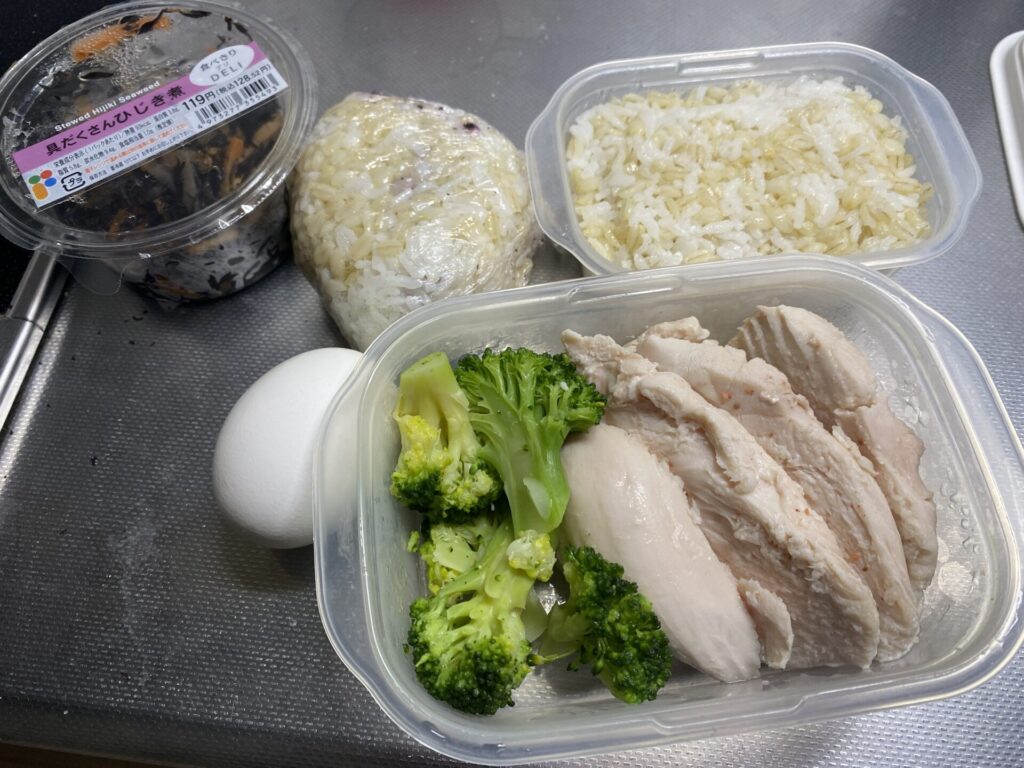

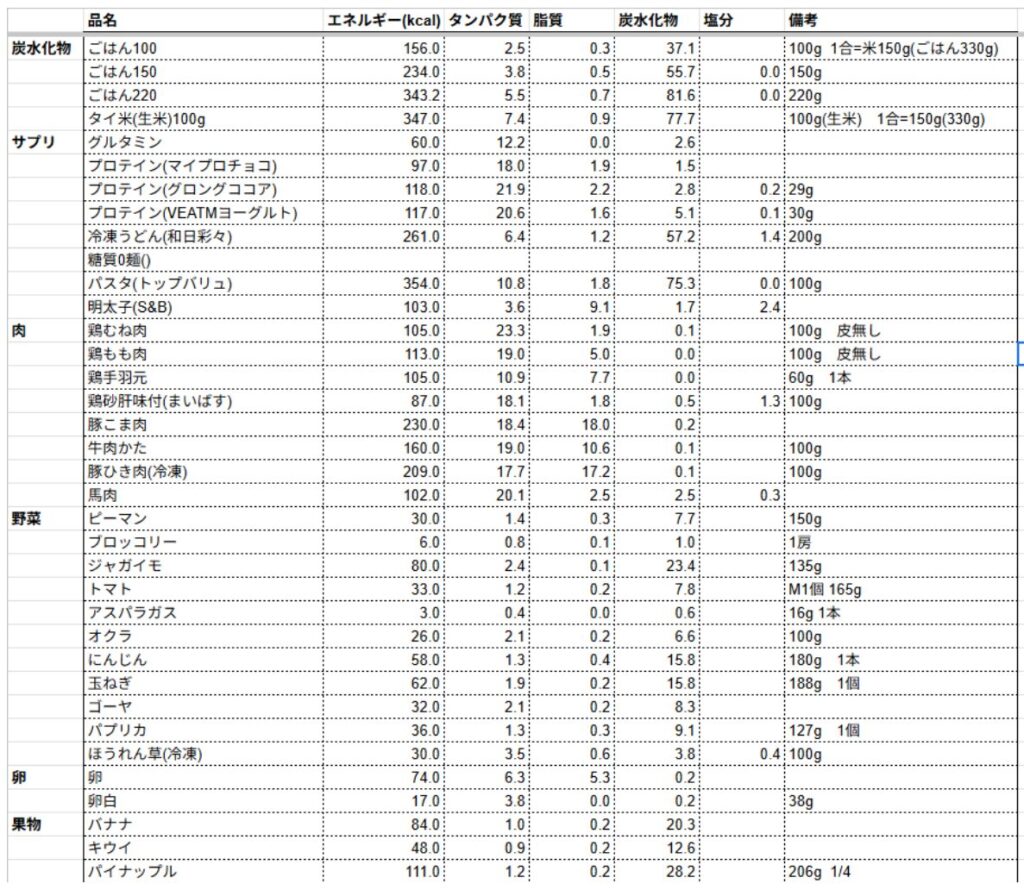

食事内容

減量期の食材選びは増量期よりシビアになります。

まずはPFCバランス内で「必ず食べるもの」を明確に決めていました。

- 玄米(エネルギー源)

- 鶏むね肉(メインのタンパク質源)

- 卵(必須アミノ酸、ビタミンミネラル)

- 納豆、キムチ(発酵食品・腸内環境を整える)

玄米

減量期の炭水化物として玄米を取り入れました。

玄米は食物繊維が豊富でGI値が低いため、白米に比べて血糖値の上昇が緩やかになります。

ただ、私の場合はすべてを玄米にすると少し食べづらく感じるので、白米と半々で炊くようにしていました。

鶏胸肉

コスパ最強のタンパク源。もちろん皮は剥ぎます(良質な脂質は他の食材から摂取)。

都度調理するのは面倒なので、低温調理器でまとめて作り置きしていました。

卵

必須アミノ酸をバランス良く含む優秀なタンパク源。

ビタミン・ミネラルや脂質の補給にも役立ちます。

納豆&キムチ

栄養素の吸収効率を高める腸内環境を整える発酵食品は欠かせません。

食事の間隔と職場での工夫

減量中は、食事の間隔が空きすぎないことも大切です。

間隔が長く空いてしまうと、次の食事で血糖値が急上昇し、インスリンが過剰に分泌されて脂肪の蓄積につながってしまいます。

私は事務職の仕事をしているため、日中にしっかりした食事を摂るのが難しいタイミングがあります。

午後の勤務時間が13時〜17時半なので、16時ごろに軽食を摂るようにしていました。

会社にはプロテインを常備し、水でサッと溶かして飲めるようにしています。

また、昼食のお弁当と別にゆで卵とおにぎりを用意し、夕方に少しずつつまみながら仕事をしていました。

休憩時間外にがっつり弁当箱を広げるのは難しいため、お菓子を食べているように見える程度の自然なスタイルで食べるように工夫していました。

周囲に気を遣いながらも、しっかり栄養を切らさないようにするのがポイントです。

このように、環境に合わせて工夫しながら栄養を切らさないことが、減量中のエネルギー維持や筋肉量の確保につながります。

食事の記録方法

食事内容管理はアプリを使わず、毎食の食事内容を入力することで三大栄養素が算出される表をGoogleスプレットシートで作成して管理していました。

減量中のトレーニング

- 体重が減ってきても筋トレのボリュームを落とさない

- 重量を維持したまま1セットあたりの回数を減らし、その分セット数を増やす

- 関節に痛みを感じたら無理をしない

エニタイムフィットネスで週5〜6回トレーニングを行っていました。

特に、体重が減ってきても筋トレのボリュームを落とさないことを意識していました。

体重が減ると扱える重量は必然的に下がっていきます。

同じ重量を維持したままトレーニングできるのが理想ですが、無理をすると関節に負担がかかり、怪我につながってしまいます。

私も重量を落としたくない一心で無理をしてダンベルショルダープレスを行い、肩をひねって痛めてしまったことがあります。

重量が扱えなくなってきた場合は、重量を維持したまま1セットあたりの回数を減らし、その分セット数を増やすことで、トレーニングボリュームを確保するのが効果的です。

ただし、関節に痛みを感じたら無理をしないことが最優先です。

怪我をしないことは、どんな時期でも最も重視すべきポイントだと思います。

有酸素運動で減量を加速させる

減量を始めて2か月が経過した頃、当初の目標としていたペースよりも減量が遅れていました。

そこで、代謝を上げるために寝起きの有酸素運動を取り入れることにしました。

寝起きは体内のエネルギーが枯渇しており、脂肪燃焼しやすいタイミングです。

ただし、筋肉の分解はできるだけ避けたかったため、運動前にグルタミンを摂取して筋分解を防ぐようにしていました。

朝のウォーキングで脂肪燃焼を最大化

取り入れた有酸素運動のメインは朝のウォーキングです。

内容は25〜60分間のウォーキングで、毎朝のルーティンとして行っていました。

ウォーキングコースと工夫

自宅近くには隅田川の遊歩道があり、ウォーキングには最適な環境です。

その日の時間に合わせて「どこまで行って折り返すか」を調整していました。

隅田川にかかる橋を目印に、以下の3コースを設定

- 25分コース

- 40分コース

- 60分コース

時間や体調に合わせて無理なく続けられるようにしたことが、継続のポイントです。

階段ダッシュで心拍数アップ&代謝促進

もう一つ取り入れていたのが階段ダッシュです。

ウォーキングの前、もしくは途中で行うことが多く、10往復×3〜4セットを目安にしていました。

階段ダッシュは短時間で心拍数が上がるため、脂肪燃焼効果と同時に下半身強化にも効果的です。

心臓がバクバクするほど追い込むので、学生時代の部活動を思い出すようなキツさでしたが、その分やり切った達成感があります。

有酸素運動の効果|停滞を突破して減量が加速

これらの有酸素運動を継続した結果、

それまで停滞していた体重が一気に減少し、明らかに減量のペースが上がりました。

また、朝のウォーキングを習慣化したことで、

夜の寝つきが良くなり、減量中に乱れがちな生活リズムの改善にもつながったと感じています。

サプリメント

プロテイン

ジムから帰ってから食事の準備をするとなると時間が空いてしまうため、トレーニング後はすぐにプロテインを飲んで栄養補給をしていました。

クレアチン

クレアチンは、体内に蓄えることで筋力やパワーの向上をサポートし、長期的には筋量アップにもつながるとされています。

摂取量の目安は、体重1kgあたり1日0.04g。

この量を継続して摂ることで約2週間ほどで体内に十分な量が蓄えられ、効果を維持できます。

私の場合は、当時の体重が75kgだったため

75kg × 0.04g = 約3g

を毎日摂取していました。

グルタミン

筋肉と体調の両面を守る意味でグルタミンはうってつけのサプリメントです。

朝の有酸素運動前に、5gを水に溶かして摂取していました。

なぜ有酸素運動前に摂取するのか

減量期の有酸素運動は、脂肪燃焼の効果が高い一方で筋肉の分解リスクも上がりやすいタイミングです。

特に寝起き直後は、体内のエネルギー源である糖質がほとんど枯渇しており、

その状態で有酸素運動を行うと、体がエネルギーを得ようとして筋肉中のアミノ酸を分解してしまうことがあります。

そこで有効なのが、グルタミンの摂取です。

グルタミンをあらかじめ摂ることで、エネルギーとして使えるアミノ酸を補い、筋肉の分解をできるだけ抑えることが期待できます。

減量期の免疫低下対策として

グルタミンは、筋分解の抑制だけでなく、免疫力の維持にも役立ちます。

減量中はカロリー制限や疲労の蓄積で体調を崩しやすくなるため、

免疫機能をサポートするグルタミンの摂取は非常に効果的です。

減量期を振り返って感じた6つの気付き

人生で初めて、大会に向けた本格的な減量に取り組んでみて、多くの学びと気づきがありました。

その中でも特に印象に残った6つをまとめます。

① 2カ月半で8kg落とすのは短すぎた

今回の一番の反省点です。

仕上がり体重の見積もりや減量ペースの計算が甘く、思っていたよりも時間が足りませんでした。

しっかり絞りきるためには、大会当日から逆算して少なくとも4カ月は必要だと感じました。

これ以上短いと、有酸素運動の割合が増え、減量末期の疲労感が大きく違ってくると思います。

② 自分の仕上がり体重が明確になった

今回の減量の最終週の平均体重は70.8kgでしたが、まだ絞りきれたとは言えませんでした。

お腹まわりの脂肪の残り具合から考えると、あと2〜3kgは落とせたと感じています。

この経験から、自分にとっての「仕上がり体重」を把握できたのは大きな収穫です。

③ 朝の有酸素運動の脂肪燃焼効果は絶大

体重が停滞したタイミングで取り入れた朝の有酸素運動。

その効果は想像以上で、体重が一気に動き出しました。

ただし、時間の焦りからペースを急ぎすぎてしまい、結果的に筋肉も削れてしまった感覚がありました。

④ メンテナンスカロリーを知ることの重要性

書籍を参考にメンテナンスカロリーを計算し、その数値に従って実践したところ、

本当に計算通りに体重が落ちていったのが驚きでした。

メンテナンスカロリーと基礎代謝を把握することは、減量成功の基盤だと改めて実感しました。

⑤ 怪我や体調不良を防ぐことの大切さ

どれだけ努力を重ねても、怪我や体調不良が起きればすべてが台無しになってしまいます。

何よりも「元気な状態でステージに立つこと」が最優先。

そのためには、日々のメンテナンスや体調管理を丁寧に行うことが欠かせません。

⑥ 継続するための心と体のバランス

減量は精神的にも肉体的にも負荷の大きいプロセスです。

焦らず、計画的に、そして楽しみながら続けることが結果につながると感じました。

まとめ

今回の減量経験を通して、体脂肪のコントロール方法や筋肉を維持する工夫を深めていきたいと思います。

次回は、減量で作り上げた身体で挑んだ人生初の大会出場体験記をお届けします。

よかったらぜひ、そちらもご覧ください!