2024年の夏、人生で初めてメンズフィジークの舞台に立つと決めました。

大会準備では、「減量」だけでなく「増量期」も重要です。

「増量=ただ食べて太ること」と思われがちですが、実際は計画的な食事管理と体重コントロールが欠かせません。

私は2024年の5月〜8月の3か月間で体重を+5kg増やしました。

この記事では、その体重推移や具体的な食事内容を公開します。

これから増量を考えている方に、リアルな実例として役立ててもらえたら嬉しいです。

この記事を書いた人↓

大会に挑戦しようと思ったきっかけ

私はダイエットの延長で筋トレを始め、気づけば自宅で10年ほど継続していました。

次第に周囲から「大会には出場しないの?」と聞かれることも増えてきた頃、友人に誘われてFWJの大会を観戦する機会がありました。

そこで目にしたのは、華やかなステージと、颯爽とポージングを決める選手たちの姿。

その瞬間、私は「自分もあの舞台に立ってみたい!」と強く心を動かされました。

私はもともとスポーツが大好きで、学生時代は負けず嫌いな性格から競技に全力を注いでいました。

しかし大人になってからは、全力で競い合う場に身を置くことがなくなり、どこか物足りなさを感じていたのです。

「せっかく鍛えているのなら、目標や評価が欲しい!」

「自分がどこまで戦えるのか試してみたい!」

その思いが、大会挑戦を決意するきっかけになりました。

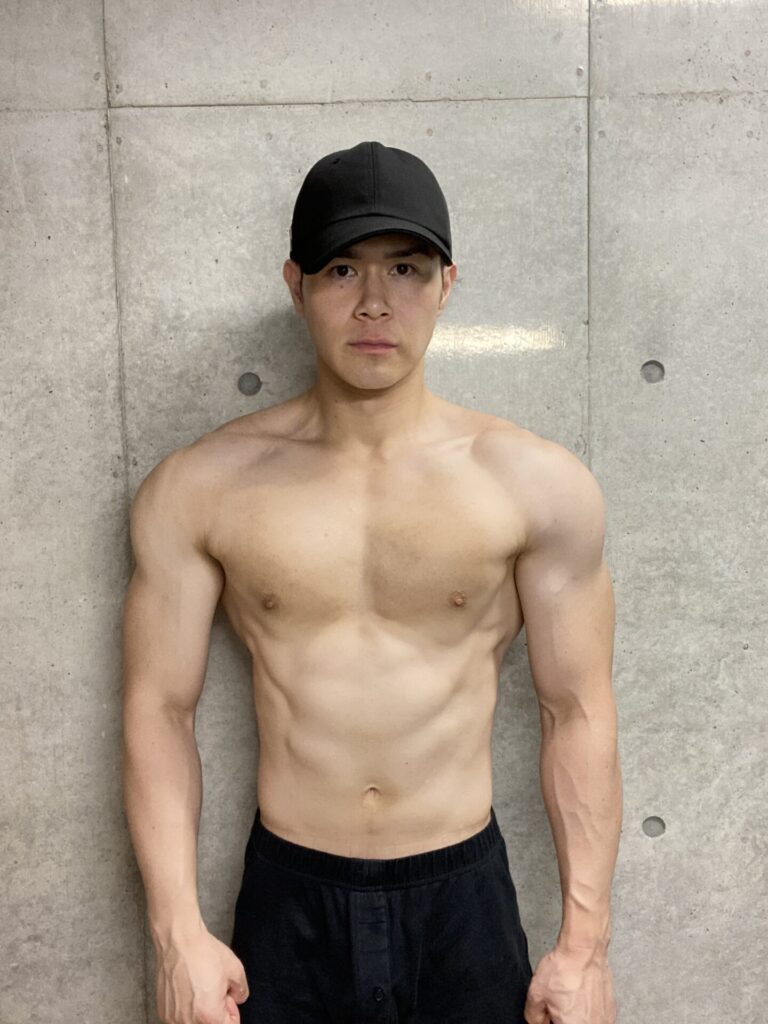

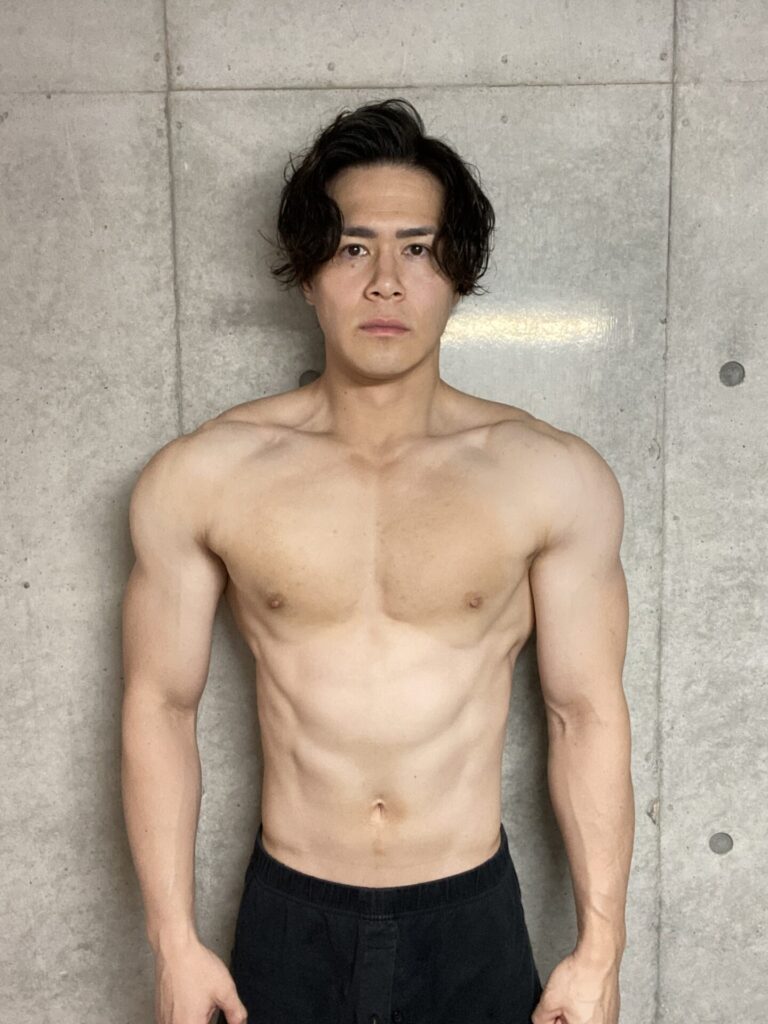

肉体改造を始めた時点の身体

★2024年5月18日時点

身長:171cm

体重:73.15kg

筋トレ:自宅の器具で週3~4回を10年継続

食事については脂質を摂りすぎないよう気を付けてはいましたが、PFCバランスやカロリー計算は全くしてませんでした。

参考にした書籍

大会出場に向けて肉体改造に取り組むにあたり、パーソナルトレーナーに指導を受けることも検討しました。

しかし、まずは自分の力でどこまで成果を出せるか試してみたかったため、独学で学ぶことにしました。

もともとYouTubeで筋トレ動画を見るのが好きだったこともあり、そこで紹介されていた書籍を購入して活用しました。

- 肉体改造のピラミッド(栄養編)

- 筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

肉体改造のピラミッド(栄養編)

この本では「食事管理の優先順位」を体系的に学べます。

サプリメントよりもカロリー収支のコントロールが重要であることや、三大栄養素のバランスをどう整えるかが分かりやすく解説されています。

私もこの本を参考にして、三大栄養素の摂取量とカロリー収支を計算し、推奨される増量ペースに沿って体重を増やすことができました。

筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典

こちらは筋肉の名前や働き、可動域を図解付きで学べる本です。

胸や背中などの大きな筋肉はもちろん、普段意識しづらい小さな筋肉まで紹介されており、

「どの種目がどの筋肉に効いているのか」を理解するのに役立ちます。

トレーニング効果を高めたい人や、フォームを見直したい人にとって役に立つ内容です。

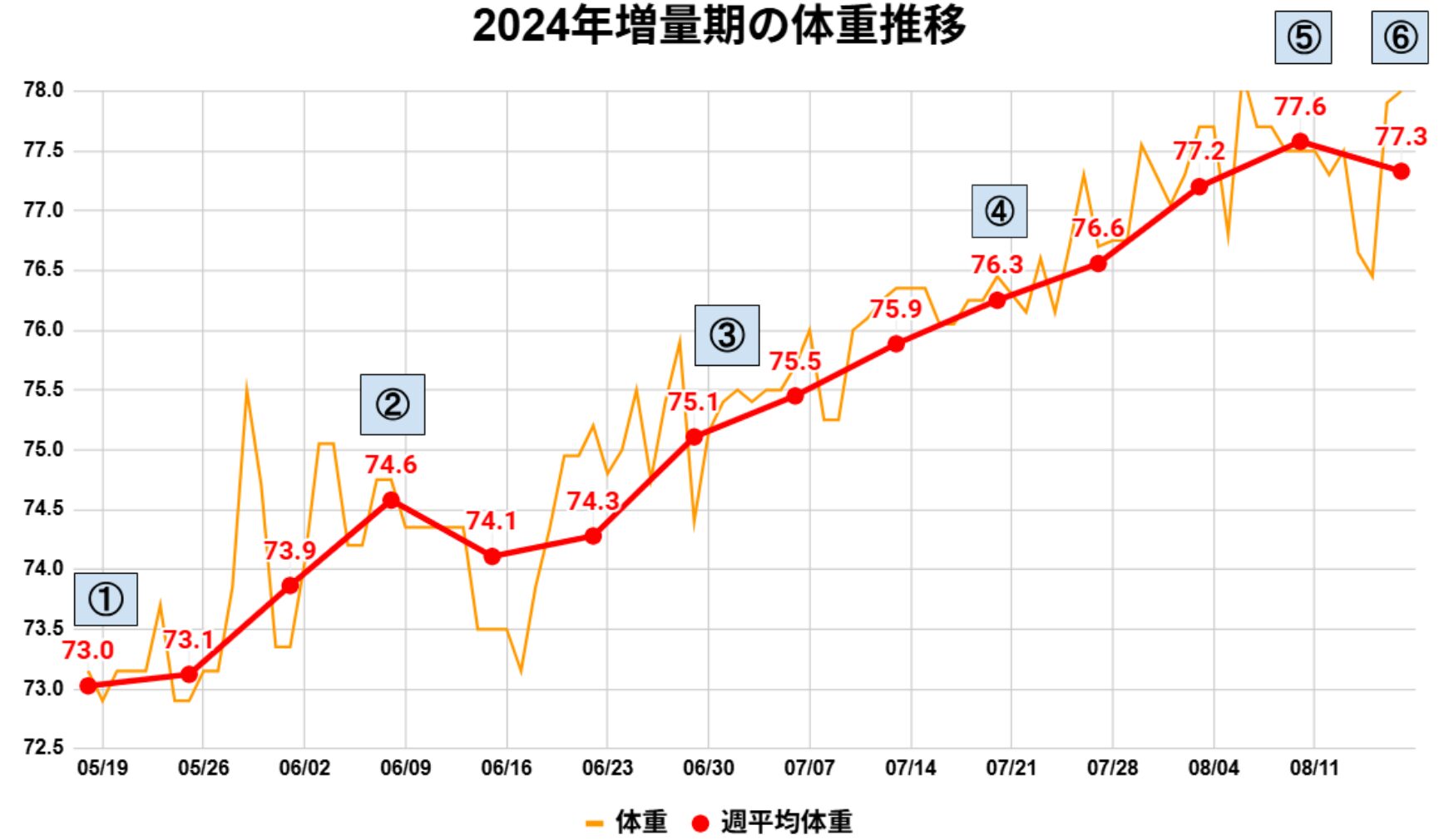

増量期の体重推移と体型の変化

日々の体重は水分や食事量で上下するため、日ごとに見るとブレがあります。

しかし、週平均で見ることで“本当に増えているのか”が分かるようになります。

例えば5月末には一時的に75.5kgを超えていますが、平均値は73.9kg台に留まっていました。

逆に8月には平均が77kgに到達し、安定して増量できていることが分かります。

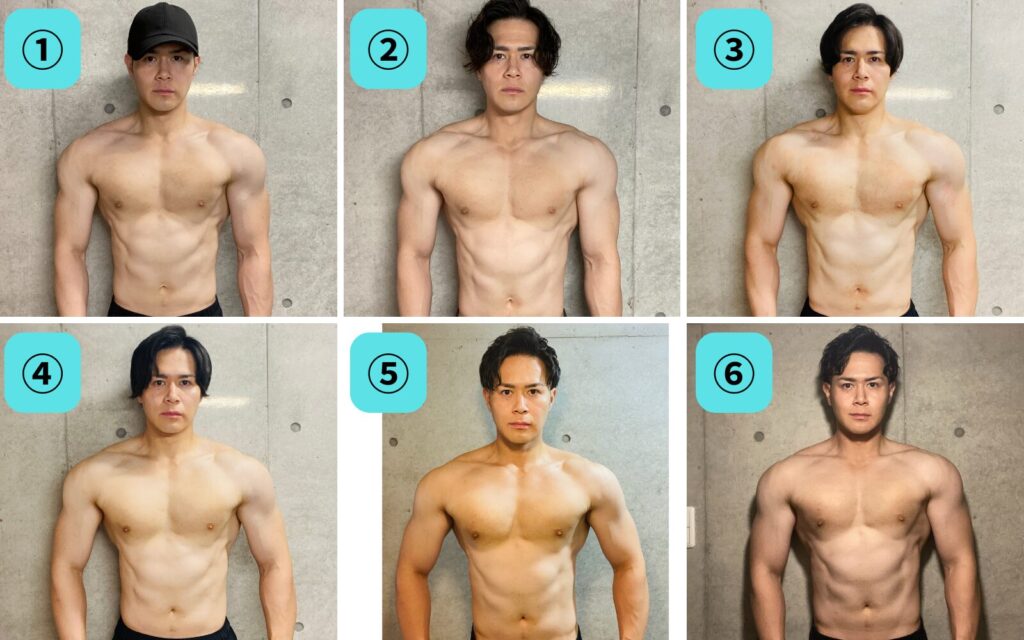

①開始時(5月18日/73.0kg)

トレーニングは自宅器具を使って週3~4回。

食事は「脂質を摂りすぎないようにする」程度で、PFCバランスやカロリー計算は行っていませんでした。

②2週間経過(6月4日/74.6kg|+1.6kg)

食事管理を見直してPFC(三大栄養素)バランスを意識し、筋トレもジムで実施するようになりました。

体の見た目は大きく変わっていませんが、週平均体重は1.6kg増加しています。

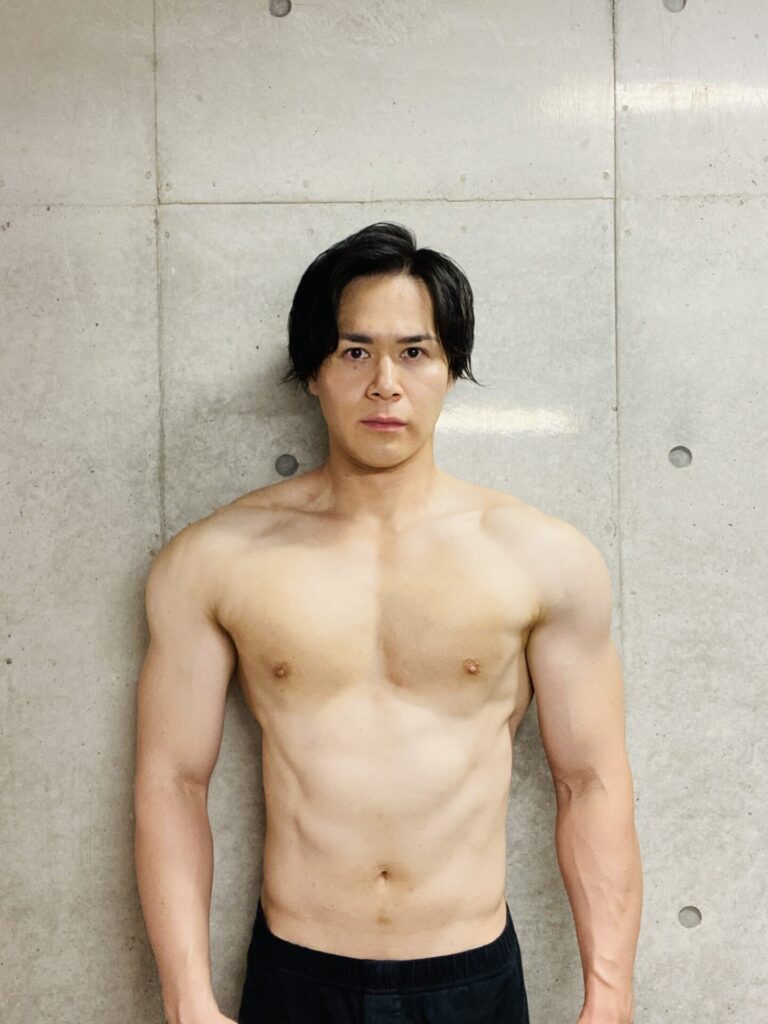

③1か月半経過(6月29日/75.1kg|+2.1kg)

74〜75kg台を行き来しながらも少しずつ増加。

腹筋の割れ目が薄くなり、見た目にも「増量感」が出始めました。

④2か月経過(7月22日/76.3kg|+3.3kg)

体重は76kg台を安定してキープできるようになり、肩や背中の厚みも出てきました。

⑤2か月半経過(8月6日/77.6kg|+4.6kg)

この時点で増量ピーク。体重は一時78kg台まで増えましたが、この後は停滞しました。

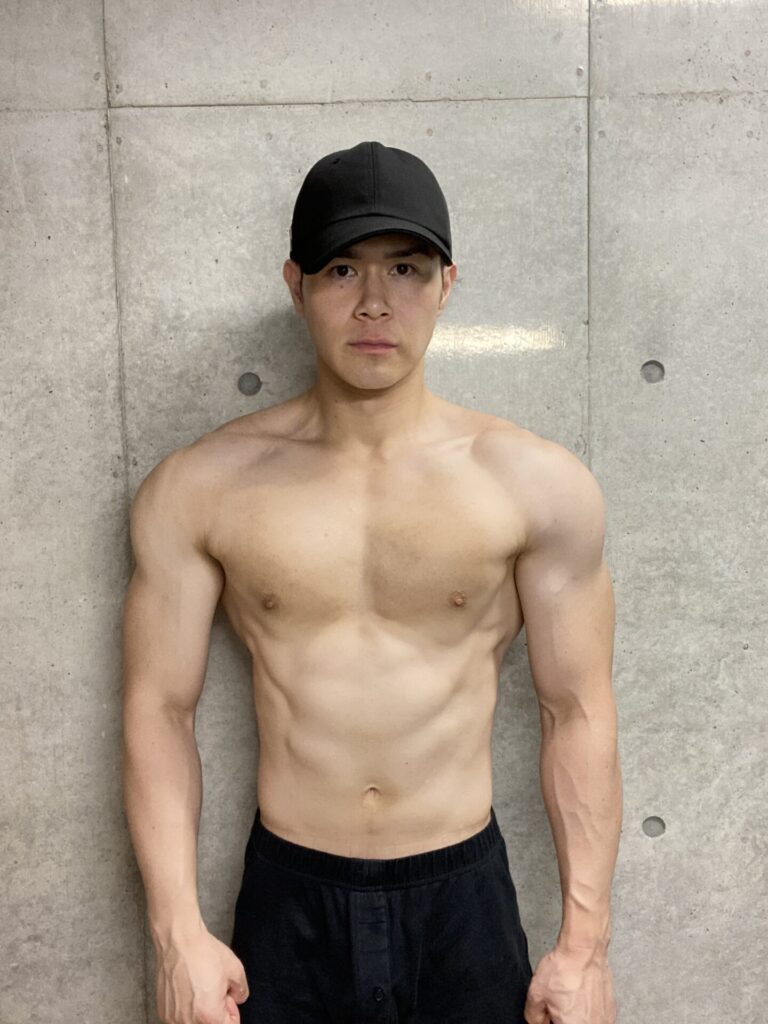

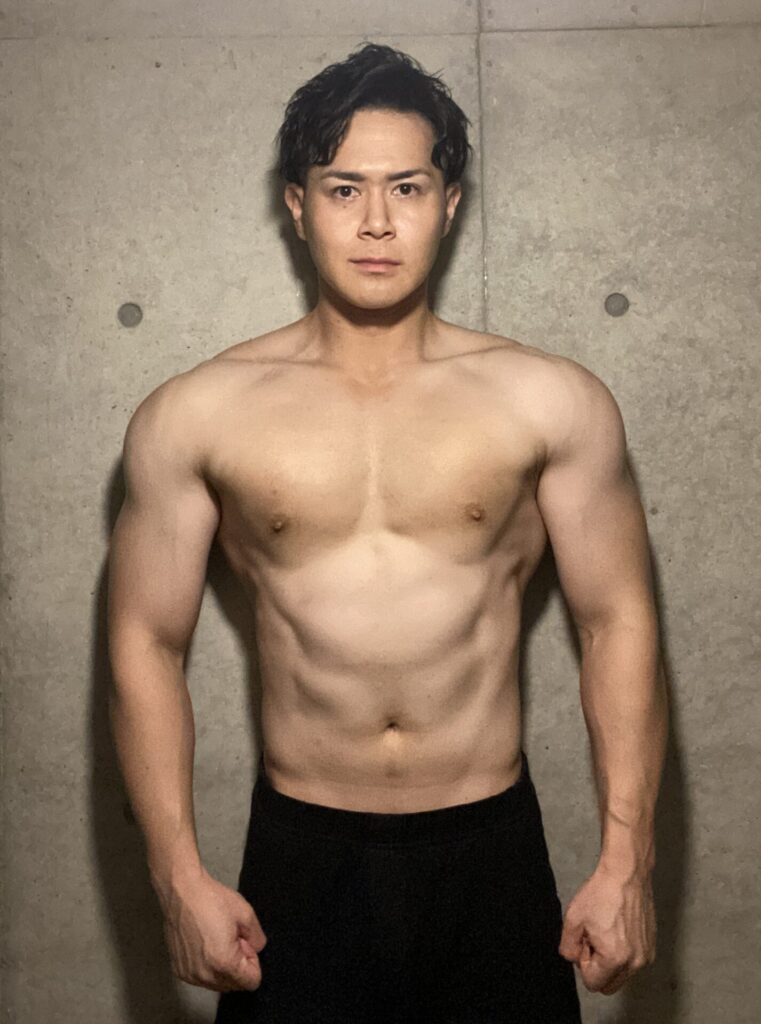

⑥3か月経過(8月17日/週平均77.3kg|+4.3kg)

増量期の最終段階。最終日の体重は78.0kgでした。

脂肪も増えましたが、胸や肩周りの厚みが明らかに変わりました。

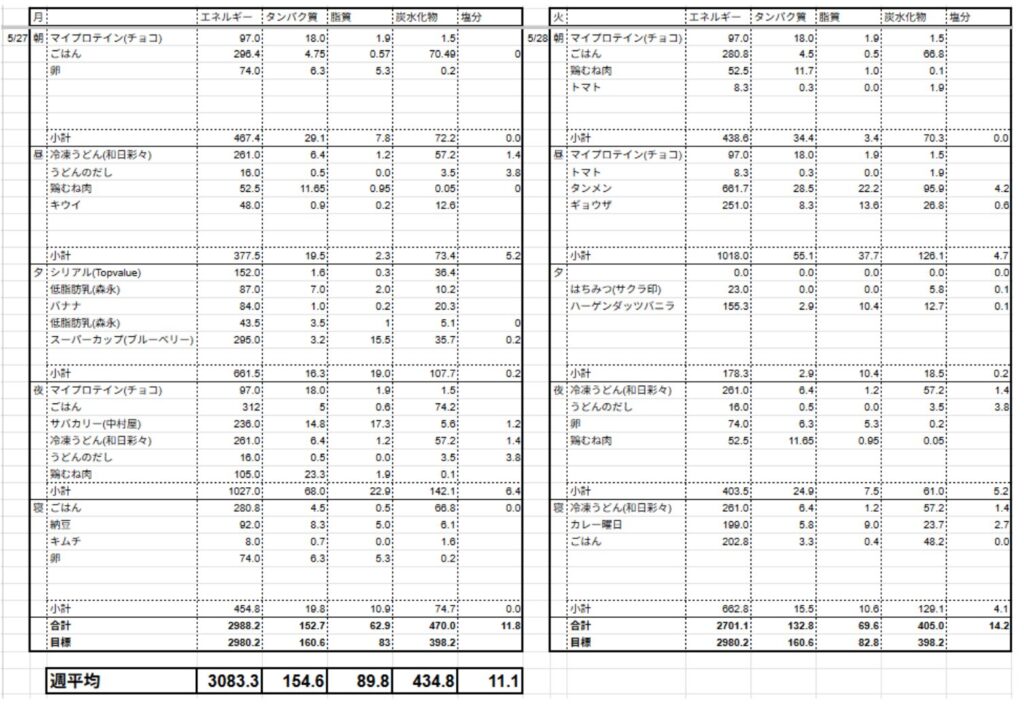

食事管理

食事内容の記録

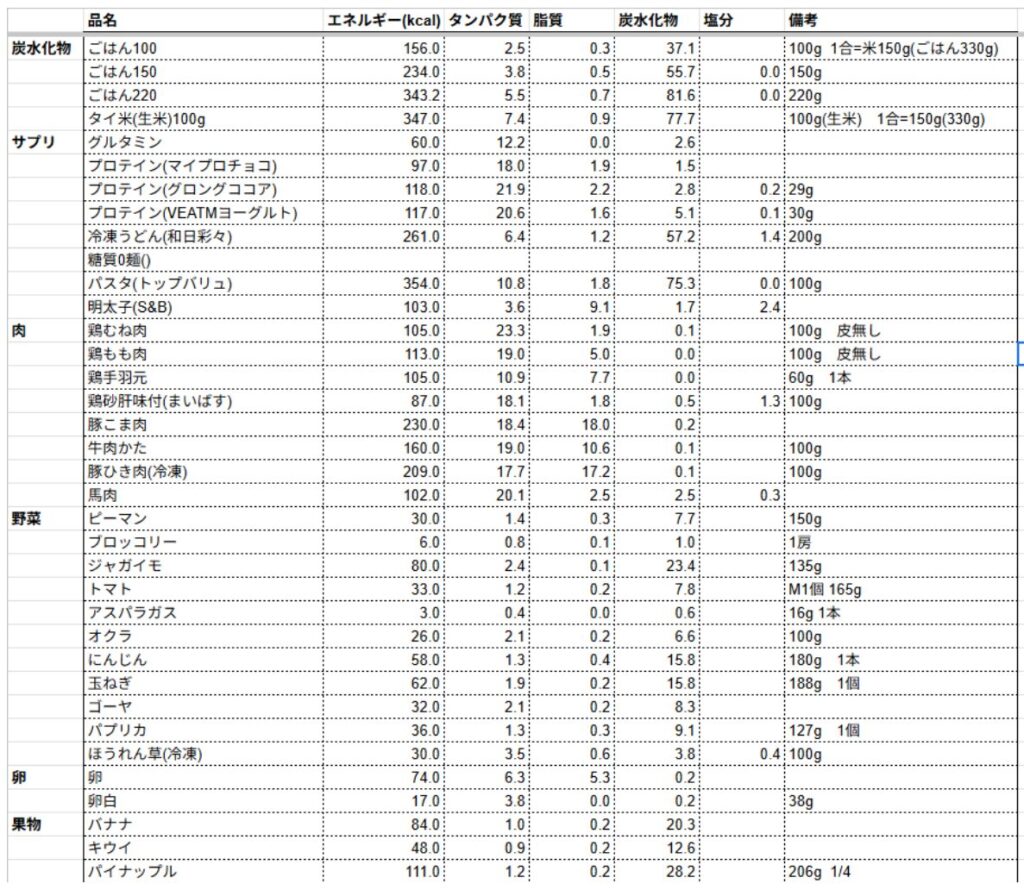

食事内容の記録はアプリを使わず、食べた物を入力することで三大栄養素が算出される表をGoogleスプレットシートで作成して管理していました。

摂取カロリー及びPFC(三大栄養素)

- 摂取カロリー :3,000kcal

- タンパク質(P) :160g

- 脂質(F) :80g

- 炭水化物(C) :400g

これらの数値は、書籍 『肉体改造のピラミッド(栄養編)』 を参考に、私自身のメンテナンスカロリーを算出し、最適な増量ペースに合わせて設定しました。

詳しい算出手順については、別記事で解説していますので興味のある方はぜひご覧ください▼

※書籍「肉体改造のピラミッド(栄養編)」の紹介記事へのリンク

特に意識してことは「1日単位」で必ず守るというよりも、1週間の平均値が目標に近づくことです。

例えば、食べ過ぎた日の翌日はごはんの量を少し減らすなどして調整し、トータルで数値をコントロールしていました。

こうすることで「毎日きっちりやらなきゃ」というプレッシャーが減りました。

食材の選び方

増量期はPFCバランスの範囲内で好きなものを食べていましたが「必ず食べるもの」と「食べないもの」は明確に決めていました。

- ごはん(エネルギー源)

- 鶏むね肉(メインのタンパク質源)

- 卵(必須アミノ酸、ビタミンミネラル)

- サバ缶(DHA、EPA、良質な脂質)

- 納豆、キムチ(発酵食品・腸内環境を整える)

- 揚げ物(少量でも脂質がオーバーしてしまう)

- 菓子パン(糖質、脂質が高くお腹も満たされない)

〇ごはん

とにかくごはんを食べないと力が出ません。

筋トレ前に300g、筋トレ後に300gは必ず食べていました。

〇鶏胸肉

コスパ最強のタンパク源。増量中でも皮は剥ぎます(良質な脂質は他の食材から摂取)。

都度調理するのは面倒なので、低温調理器でまとめて作り置きしていました。

〇卵

必須アミノ酸をバランス良く含む優秀なタンパク源。

ビタミン・ミネラルや脂質の補給にも役立ちます。

〇サバ缶

手軽でコスパの良い魚です。

体内で合成できないDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)を豊富に含みます。

脂質とプリン体が多いので摂取量には注意。私は2〜3日に1缶のペースで食べていました。

〇納豆&キムチ

栄養素の吸収効率を高める腸内環境を整える発酵食品は欠かせません。

また、単純に組み合わせが好きで、ごはんにかけるだけでいくらでも食べられます。

×揚げ物

確かにおいしいですが、脂質が高すぎるのが問題です。

×菓子パン

糖質・脂質が非常に多く、一瞬の快楽はありますが満腹感は少なく、生活習慣病のリスクも高めます。

とはいっても私もミスタードーナツが大好きなので、大会後のご褒美にすることで楽しみを作るようにしていました。

※全粒粉やライ麦を使った低GIパンや食物繊維豊富なパンは体への影響が少ないですが、私は大会明けまで我慢していました。

増量期の工夫と振り返り

増量中に意識したこと

増量期は「ただ体重を増やす」だけでなく、筋肉を効率的に増やすことを意識していました。

トレーニング:

増量を開始した2週間後から区営のジムに通い始め、1か月後にはエニタイムフィットネスに入会。

自宅トレーニングでは扱えない高重量のトレーニングを週4~5回行うようにしました。

食事調整:

1週間単位で目標摂取カロリーに近づくことを重視。食べ過ぎた日は翌日で調整するなど柔軟に対応しました。

体重管理:

週平均を記録し、グラフで変化を確認。体重が停滞した週は、食事やトレーニングの強度を微調整しました。

失敗や気づき

外食や飲み会のときは、思ったより脂質や炭水化物を摂りすぎてしまうことがありました。

その場合、翌日や翌週でバランスを調整することを意識しました。

増量初期は体重が増えるにつれて腹まわりに脂肪がつきやすく、見た目が少し崩れたと感じました。

週平均と写真を照らし合わせることで、身体の変化を客観的に確認できました。

増量期を終えての感想

筋肉量も増えて、特に胸や肩回りの厚みを実感できました。

増量期を通して、「計画的な食事管理」と「筋トレの継続」が、理想の体を作るには本当に大事だなと改めて感じました。

さらに、ジムで本格的なトレーニングを始めて、高重量を扱う重要さや、マシンを使うことで細かい部位まで効かせられることなど、自宅トレだけでは得られなかったメリットも実感。

この経験を活かして、これからは体脂肪のコントロールや筋肉を維持する工夫をもっと深めていきたいと思います。

次回の減量期の記事はこちら▼